《吼不断的秦腔》

至少在十几年前,老家过年还会唱大戏。

大戏是老家人们对秦腔的称呼,相对的像放电影、耍社火之类的表演,则呼之为玩意儿,较之于秦腔,显然低了一格。老家人对秦腔情有独钟,春节或大节下,也就是端午、中秋节,或者在四月初八——老家过“四月八”,可不是简单地为佛祖过生日,而是此时正好是春夏之交,春种结束,夏收未到,一个难得的农闲时间——就会约到一起,唱上一台。

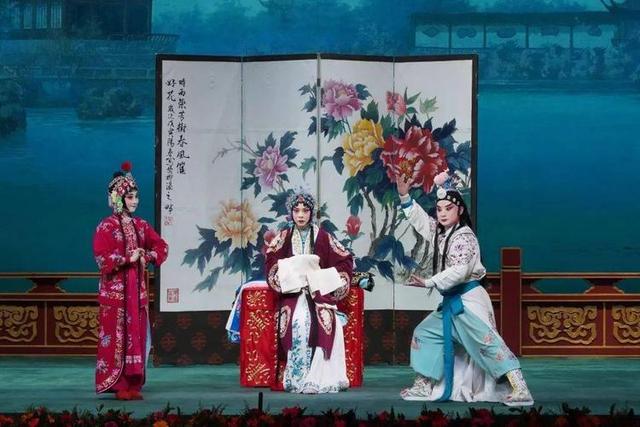

一台大戏短则三两天,长则六七天,那都是要搭台布景,勾脸正服,很是庄重,仪式感十足。唱戏的演员,虽是村上的农民,也须经过一段时间的培训,请了“把式”来教,念唱作打,举手投足,眉眼高低,一招一式,都要认真学习了方可登台表演。唱大戏是正式演出,算得上民间艺术了。一个人戏唱得好,在地方上就受人尊敬,找对象也容易。

在我的老家,十万大山之中,穷百姓们兴致来时,蹲在田间地头,扯着嗓子吼一段,或着坐在自家炕头上,高兴了哼几句“包龙图打坐在开封府……”,愁肠了哼几句“刘彦昌哭得泪汪汪……”,宣泄心中的苦悲,自娱自乐,自得其趣,虽不至于念天地之悠悠,怆然泪下,也是有的。

我小的时候,乡下娱乐活动比较少,大人们有时候聚在一起玩牌,这个活动老家叫“抹经”,这个“经”字用得妙,对于山野之人,穷苦百姓,那玩意儿就是他们生活的经纬线,相当于文人雅士的“四书五经”。有时候也耍骰子,这个是赌钱的活动,只是那时候乡下人都比较困难,只有在春节或红白喜事上才敢大方赌一回,也是稍有输赢,尽兴便好,并不会沉迷其中。人生一世,亦苦亦甜,有时候要一本正经,偶尔荒诞不经,生活就有了意义。一辈子庄重肃穆,总端着自己,活得太累,也不合人道,除了庙里的佛像,一般人做不到。

但孩子们不敢赌,只好玩着自己的游戏,丢沙包,丢麻钱,跳方格等等。然而这些并不算是最吸引我们的节目,能让孩子们高兴到忘记吃饭睡觉的,只有唱大戏了。

乡下人的生活,除了老婆孩子热炕头,还有吼不断的秦腔。

唱大戏最热闹的是过年那一回。

年过罢了,人们开始出门走动,走亲戚,合朋友,喝酒抽烟赌博,闲极无聊时,有一台大戏可看,那是十分美好的事情。

开戏的那天,最急迫的还是孩子们。日头挂在半天空,就是不下去,急死人了。乡下的时间,不在钟表的时针上,而在天空的太阳上。当太阳落到山巅上,孩子们就开始催着母亲尽早地做好了晚饭,心急吃不了热豆腐,心急也吃不了长面条,这时候心思不在食物上,而在那个戏台上,在父母一遍又一遍的强迫下,也不过急寥寥地吃半碗,撂下碗就窜出门去了。

开戏的这一天,村上人家几乎是倾巢出动,家家关门,户户上锁,除了年老生病的,人们都赶戏场里去看戏。有性子急的,晚饭都不吃一口,早早地就赶过去,抢先占下一个看戏的好位子,只等着大戏上演。那太阳迟迟的落下,戏台上锣鼓终于响起来了,大幕缓缓拉开,挂在戏台檐上的汽灯呲呲的响着,白色的光,把一座戏园子照得亮如白昼,台口两边两根大柱子上,贴着两副春联,滴水檐下挂着彩纸剪的幔帷,在细柔的风中沙沙作响,增一分节日的喜庆。

老家的大戏先从小庙山开始,然而那个地方是不允许女人们进去的,这一点至今我尚不知道由来,从爷爷的爷爷开始,就是这么个规矩。乡俗里,每年第一台戏,必定要先唱给社神,给神唱过了,社火这才算是烧起来了。老家唱戏,一直讲的是烧社火,就是开戏的一个启动仪式,却用了“烧”字,我想,大概有祈福之意吧,就像烧火似的,盼望生活越来越旺盛,日子越过越红火吧。唱大戏虽是娱乐,也承载了人们的祈愿。

在没有电视的年月,看戏是百姓人家最重要的社交娱乐活动。哪个村上搭台唱戏,亲戚便拖儿带女,齐齐地赶过来,看几天戏,一面叙旧,其乐融融。这时候姑娘们会穿上新衣服,花团锦簇,扎堆似的挤在一处,叽叽呱呱闹个不休。小伙子们从来就不老实——韶华正好,所谓情窦初开,都是想着法子犯错误的年纪——他们偷偷地往姑娘堆里扔土块,或者丢垃圾。姑娘们气得低声唾骂,怒目而视。性格泼辣的,会追着小伙子上去,抓住了打一顿,抓不住抓到什么就朝小伙子招呼过去,打上打不上,关键是引来一阵阵的欢笑。

有的小伙子故意往姑娘多的地方钻,一面挤过去,一面大声喊道:“你搡我干什么呀。”哪里是有人搡他了,他是惯犯,故意高声大嗓地嚷起来,就好引起伙伴们的关注,也就作为一次炫耀的资本,阴谋成功了,喜形于色,得意洋洋。当然,里面也有早就生了情愫,到这种地方来约会见面的。那时候乡下保守,男女青年平日是不便见面的,乘此机会,不约而来,挤在人堆里,偷偷说几句心中想说的话,或乘没人注意时,偷偷地拉一下彼此的手,男孩子送给女孩子一块电子手表,女孩子送给男孩子一条亲手织的围巾,两心相悦,不负青春。

台上唱大戏,台下演西厢,倒是格外的热闹了。

西南云贵川什么地方,哪个民族有唱歌定情的节目,在我的老家,虽封闭保守,但年轻的心是封闭不住的,犹如那初升的朝阳,一旦冲破黑暗,那一份艳丽,让人目眩。

唱戏也有教育人和文明宣传的作用。

我们村子上,最会讲理说教的几位老人家,其实识字不多,他们的见闻知识,大多是看戏看来的。亲戚邻里之间有了矛盾,请他们来说和,几位老人家便信手拈来一段戏文典故,借彼喻此,说教一通,情理具在,让人信服。

记得上世纪八十年代,村上有个考上大学的年轻人,退掉了从小定下的娃娃亲,因关乎面子的大问题,女方家死活就是不答应,两家闹得不亦乐乎。女孩子家就请了一位老人去说合,这位老年智者,借用的是《铡美案》这一出戏,苦口婆心告诉男孩子,千万不可学那陈世美,为人不能忘了根本,小心包老爷不放过你。我曾经亲耳听到一位老人用《朱崇登放饭》的戏理,教育一个不孝顺公婆的妇女,给她讲与人为善,不可作恶的道理,告诉她人在做,天在看。

山里人爱憎分明,褒扬的是关公、岳飞那样的忠臣孝子,唾弃的是曹操、严嵩这样的奸佞之徒。多少为人处世的道理,他们都是从戏文中看明白的。凡此种种,寓教于乐,宣扬家国情怀,褒奖仁人志士,这个已经不是单纯的唱戏看戏了。

秦腔是吼出来的,不吼便不是秦腔。

嗓门大的,吼起来地动山摇,惊神泣鬼。

我的一位远房舅舅,生来就有一副大嗓门,最适合扮演包公了,每年村子上唱大戏,他真个是风光无限,出尽了风头。只要他站戏台上,敞开嗓门吼一声,台下哭闹的小孩子都会闭上嘴巴,侧目不敢看,顿时安静下来。我的一位表姐,从小爱唱戏,上小学时便已学会了好几出,唱腔圆润美妙,形容走势尽得方家首肯,她是我们班上的风云人物,每年六一儿童节,她会上台唱好几段,引得我们羡慕不已,直恨爹娘没生一副好嗓子。后来,表姐得偿所愿,去了定西地区秦剧团,登台唱戏,谁知刚闯出一点名声来,剧团解散了,不得已回了老家,务农为生,艰苦度日,蹉跎至今,却仍是初心不忘,每次见面,她总要给我唱上几段,眉飞色舞,没完没了。

看到她这个样子,我竟然想起了那个写“茴”字的孔乙己,不知道该同情她,还是该佩服她。

这些年电视节目渐次普及开来,手机已成为人们的必需品,自媒体风头无二,乡风民俗无容身之地。人们慢慢地对秦腔这样唱起来慢条斯理的老调渐渐失了兴趣。每年春节回老家,和老人们聊天时,他们都要感慨道:“生活是越来越好了,可这心里总觉得缺了点什么?”一时就又叹息道:“要是能唱一台大戏看,那该多好呢!”

可惜村上已没几个愿意唱戏了,老的老了,佝肩驼背的,唱不动了。年轻人回老家过年,也是行色匆匆,旋风似的来了走了,他们只是把乡下这个家,当做一次旅程的宿舍吧,歇一歇脚,缓一口气,就又该出去打拼生活了。

现在的人啊,已经被生活压得喘不过气来了,也变成了金钱的奴隶了,奴隶之身,没有自由啊。

是的呀, 这个社会已经严重物质化了,精神的追求退到可有可无的地步,有些老传统好风俗丢弃干净了。去年的这个时节,我的一位同学创作出一部秦腔剧本,获得了梅花奖,被提升到县文化馆当馆长,他上任烧的第一把火,便是组织起县秦剧团,到兰州来巡演,反响很不错呢。从那几个年轻演员的眼神里,我分明看到了秦腔这个古老剧种兴旺的火苗。